La cocaïne.

Présentation du produit

| PLAN |

➔ HISTORIQUE. ➔ PRÉSENTATION DE LA PLANTE. ➔ LA TRANSFORMATION DU PRODUIT. ➔ LES DIFFÉRENTS PRODUITS ET MODES DE CONSOMMATION. ➔ LES PRODUITS DE COUPAGE. ➔ LES EFFETS. |

La cocaïne fait partie des stimulants, c’est à dire du groupe des substances psychoactives dont l’action peut être qualifiée d’excitante et qui augmente les performances.

Elle est l’une des drogues dont les effets sont les plus puissants et elle possède un potentiel fortement addictogène.

La coca tisse toujours des liens ambigus entre l’Amérique Andine et l’Europe. Il s’agit de la confrontation de deux cultures différentes de la drogue : l’une basée sur l’utilisation séculaire plus ou moins intégrée au double plan médical et social, l’autre basée sur l’utilisation détournée d’une substance initialement médicale : la cocaïne.

Dans les pays industrialisés, la cocaïne était d’abord une drogue prisée par la classe dominante et parfois par la classe moyenne.

Les prix ayant progressivement baissé, la palette des consommateurs s’est élargie.

Les « variantes bon marché » telles que le crack ou d’autres formes de cocaïne à fumer (« free base ») ont également contribué à modifier le marché.

En comparaison avec les États-Unis, ces variantes n’ont cependant pas connu une grande diffusion en Europe.

Depuis sa première apparition, la cocaïne a connu plusieurs « vagues ».

La dernière se déroule sous nos yeux et peut être vue comme le signe d’une époque où tout va très vite, où l’accent est mis sur la satisfaction d’exigences élevées et sur la performance; une époque qui pousse à la consommation de substances psychotropes telles que la cocaïne ou les amphétamines.

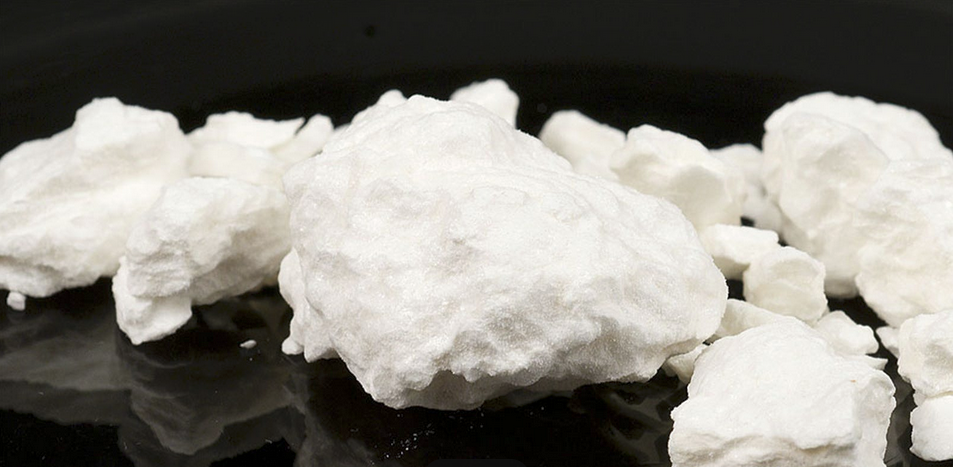

La cocaïne ou Erytroxyloncoca est extraite de la feuille de coca.

Elle se présente sous la forme d’une poudre blanche cristallisée, incolore et à la saveur amère.

| HISTORIQUE |

La découverte des vertus de la cocaïne se perd dans la nuit des temps et remonte à près de 3000 ans.

Dans les tombeaux Incas, la présence de la substance a été relevée et des feuilles de coca ont même été trouvées sur le site de HUACA PRIETA (2500-1800 avant Jésus Christ).

Plante divine, elle est entourée de mythes et légendes qui évoquent son origine.

Il est généralement question d’une jeune fille offerte en sacrifice, à la demande des Dieux, et sur la tombe de laquelle se mit à pousser un arbrisseau bienfaisant pour le peuple indien.

De nombreux rites religieux et sociaux perpétuent son usage. Par exemple :

➔ les Incas l’offraient à la déesse Terre, la PACHAMAMA, afin d’assurer la fertilité du sol et ce rite est toujours perpétué par les paysans des Andes sous une forme plus moderne.

➔ les Incas payaient le tribut, aux nobles et aux prêtres, à l’aide de la coca.

➔ les voyants ou Yatiri y lisent encore les oracles.

➔ on offre toujours la coca pour une demande en mariage.

– etc.

Les vertus thérapeutiques de la cocaïne ont permis aux Indiens de survivre dans un milieu très hostile. Ce n’est qu’au 19ème siècle que la cocaïne a été isolée et ce n’est qu’au 20ème siècle que son usage moderne a gagné l’Amérique du Nord et le continent Européen.

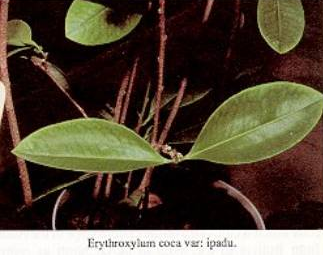

| PRÉSENTATION DE LA PLANTE |

La cocaïne est obtenue à partir des feuilles d’un arbuste tropical appelé communément cocaïer.

Il existe environ 200 espèces de cocaïers sur le continent sud-américain, mais seulement trois variétés renferment de la cocaïne :

➔ l’Erythroxylum coca ou coca de Bolivie :

variété poussant en Bolivie et au Pérou dont une variante appelée Ipadu ou Epadu peut se retrouver au Brésil et dans les zones marécageuses d’Amazonie.

➔ l’Erythroxylum novogranatense :

Variété se rencontrant en Colombie et en Équateur.

➔ l’Erythroxylum truxillense :

Variété plus aromatique cultivée sur le versant oriental de la Cordillère des Andes et en particulier au Pérou.

| LA TRANSFORMATION DU PRODUIT |

La feuille de coca qui est très riche en sels minéraux, en protéines ainsi qu’en vitamines contient également 13 alcaloïdes dont la cocaïne.

Les graines de cocaïer sont d’abord semées en pépinières puis repiquées dans les 6 mois ou 1 an en pleine terre et pendant la saison des pluies entre 700 et 1800 mètres d’altitude.

La première récolte n’a lieu que 3 ans plus tard et la production devient maximale dans la 9ème année.

Le cocaïer a une durée de vie de 25 ans environ.

Il atteint alors une hauteur variable de 0.5 à 2 mètres voire 7 mètres pour l’Epadu Brésilien.

Les feuilles persistantes sont récoltées tout au long de l’année par tiers.

La culture de la coca s’apparente et se présente comme la culture de vigne.

Après le recueil des fleurs par le Raspador, le Patéador les piétine. Une fois séchées, les feuilles sont mélangées avec du kérosène et du carbonate de calcium, de sodium ou de potassium durant une nuit. La cocaïne qui est un ester se transforme alors, durant une opération que l’on nomme l’extraction, en carbonate de cocaïne qui se dissout dans le kérosène. La pasta base qui est le sulfate de cocaïne qui s’est déposé au fond de la cuve en séchant, est ensuite récupéré et mélangé à de l’ammoniaque avant un nouveau filtrage séché. Filtré une dernière fois avec de l’acétone ou de l’éther éthylique, ce sulfate de cocaïne est finalement purifié avec de l’acide chlorhydrique et de l’alcool absolu pour obtenir du chlorhydrate de cocaïne qui en se cristallisant en 3 ou 4 jours donnera de la cocaïne.

A titre d’information, sachez qu’il faut 300 kg de feuilles de coca pour obtenir 3 kg de pasta et 1 kg de cocaïne.

| LES DIFFÉRENTS PRODUITS ET MODES DE CONSOMMATION |

Plusieurs produits sont obtenus à partir de la feuille de coca qui a été classée, avec ses dérivés, produit stupéfiant par arrêté du 22 février 1990 publié au JO du 7 juin 1990.

En fait, le toxicomane adapte son mode de consommation aux différents stades du produit.

| La feuille de coca |

La feuille de coca est un produit traditionnel consommé en Amérique latine pour ses qualités nutritionnelles et stimulantes.

Les feuilles sont consommées de deux manières :

➔ 1) SE MÂCHENT.

Elles se mâchent en étant mélangées à de la poudre de chaux de façon à libérer les protéines végétales, les vitamines, les sels minéraux mais aussi la cocaïne végétale.

➔ 2) S’INFUSENT.

Elles s’infusent sous forme de tisanes.

| La pasta base ou sulfate de cocaïne |

Premier produit de la transformation qui est mélangé avec de l’ammoniaque, la pasta base est uniquement consommée en Amérique latine.

Fumé avec des herbes de cannabis (BAZOOKO), ce sulfate de cocaïne contient environ 40% de cocaïne.

| Le crack |

Pour mémoire : voir dossier Crack.

Dérivé de la cocaïne, le crack qui se présente sous forme de cailloux, de galette ou d’os est communément appelé « Free base ».

Le crack se fume, s’injecte ou s’inhale.

| La cocaïne |

La cocaïne est le produit qui est essentiellement destiné au trafic international.

Même si elle peut se consommer « en fumette », cette substance est le plus souvent sniffée ou injectée.

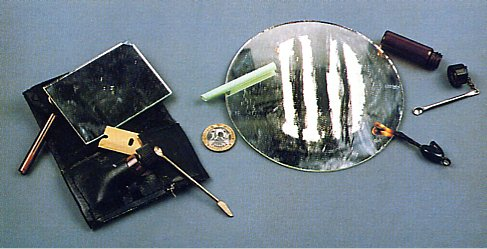

➔ SE SNIFFE.

Utilisation traditionnelle du consommateur Américain et Européen qui réalise un rail qu’il inhale par le nez à l’aide d’une sniffette.

➔ S’INJECTE.

Utilisation réservée aux héroïnomanes qui pour neutraliser l’effet dépresseur de l’héroïne stimulent leur organisme par un apport de cocaïne.

Ce mode de consommation est très dangereux car il produit des épisodes psychotiques pouvant conduire très rapidement à la paranoïa.

➔ S’INGÈRE.

Généralement sous forme de parachute (dans une boulette de papier à cigarette) ou diluée dans une boisson.

➔ SE FUME & S’INHALE.

La cocaïne ne peut pas être fumée mais mélangée avec du bicarbonate de soude ou de l’ammoniaque, elle se transforme en crack/free base qui peut alors être fumé ou inhalé.

| LES PRODUITS DE COUPAGE |

Les produits de coupage de la cocaïne sont nombreux et variés.

La règle est qu’ils s’identifient à l’aspect du produit proprement dit.

À titre d’exemple, nous citerons : le talc, l’amidon, le sucre glace, certains médicaments, du verre pilé …

Un kilogramme de cocaïne est coupé successivement pour atteindre un degré de pureté pouvant varier entre 5 et 35% de chlorhydrate de cocaïne.

Une dose en intraveineuse est d’environ 0.7 g alors qu’un sniffe est de 1.4 g.

| LES EFFETS |

| Avec la cocaïne tout augmente : les consommations et les risques aussi ! |

La cocaïne est une drogue prohibée, puissante, qui stimule ou accélère le système nerveux.

Les effets de la cocaïne, tout comme ceux provoqués par d’autres drogues, varient selon la dose prise, l’accoutumance de l’usager, les circonstances et le mode d’administration (lieu, association à de l’alcool ou à une autre drogue …).

En plus des puissants effets d’anesthésie locale occasionnés sur les muqueuses nasales lorsqu’elle est prisée, la cocaïne entraîne des effets à court et à long terme.

| Les effets à court terme |

Ils apparaissent rapidement après une dose unique et disparaissent au bout de quelques heures ou de quelques jours.

La cocaïne à faible dose produit une courte période d’euphorie accompagnée d’une impression d’énergie, de vivacité mentale et de conscience sensorielle accrues.

Elle réduit en outre le besoin d’alimentation et de sommeil tout en retardant l’apparition de la fatigue.

Des doses plus importantes intensifient l’euphorie de l’usager et peuvent le conduire à un comportement bizarre, imprévisible et violent.

Physiquement, la cocaïne provoque une accélération du rythme cardiaque (tachycardie) et de la respiration, une augmentation de la température du corps, une dilatation des pupilles, phénomènes accompagnés de transpiration et de pâleur.

Suite à une sensibilité particulière ou bien à une surdose (volontaire ou non), la cocaïne peut provoquer chez l’usager une réaction toxique qui ressemble beaucoup à l’empoisonnement aigu aux amphétamines. L’usager est alors agité, nerveux et extrêmement anxieux.

Physiquement, peuvent se produire des réactions de surexcitation, de tremblements, d’incoordination ou de tressaillement musculaires.

Dans les cas graves, on observe du délire et des hallucinations ainsi que des symptômes physiques se traduisant par des douleurs, une oppression respiratoire, des nausées, une vision brouillée, de la fièvre, des spasmes musculaires voire des convulsions.

En raison de ses propriétés anesthésiques locales, la cocaïne, à doses très importantes, peut produire une dépression accentuée du système nerveux central pouvant aboutir à l’arrêt respiratoire. La mort après surdosage peut également être provoquée par des convulsions, une défaillance cardiaque avec fibrillation ventriculaire ou bien une fièvre intense. Les impuretés présentes dans la cocaïne entraînent parfois des réactions semblables à celles des allergies et peuvent être mortelles. La dose létale, variable en fonction du poids de l’individu et du mode d’administration, se situe en moyenne entre 0.7 gramme par voie intraveineuse, sous-cutanée ou inhalation, et 1.4 gramme par absorption orale. |

| Les effets à long terme |

Les effets à long terme apparaissent à la suite de l’usage prolongé de la cocaïne : l’euphorie passagère fait alors place graduellement à l’agitation, à l’hyperexcitabilité, à l’insomnie et à la méfiance.

Ces symptômes sont accompagnés d’hallucinations et d’illusions.

Cet état, cliniquement analogue à la psychose des amphétamines et à la schizophrénie paranoïde, disparaît rapidement si l’usage de la drogue cesse.

Bon nombre des effets physiques de l’usage de l’usage intense prolongé sont identiques à ceux de l’usage à court terme, l’usager pouvant en plus accuser une perte d’appétit et de poids, de la constipation et des difficultés à uriner (dysurie). Chez l’homme, ces symptômes peuvent parfois s’accompagner d’impuissance.

Les signes caractéristiques de l’inhalation chronique de cocaïne sont : le nez bouché, coulant, l’eczéma autour de ses narines et, dans les cas extrêmes, la perforation de la cloison nasale.

Par ailleurs, l’injection régulière de cocaïne augmente non seulement les risques de surdosage, mais aussi les risques d’infections dues aux mauvaises conditions d’hygiène.

Contrairement aux opiacés, on ne peut pas tout à fait parler de tolérance ni de dépendance physique vis à vis de la cocaïne.

On note toutefois une dépendance psychique extrême chez certains individus qui sont gravement déprimés lorsqu’ils ne sont plus sous l’effet de la drogue, ce qui, dans le cas de la cocaïne ressemble le plus à l’état de manque.

Qualifiée « champagne des drogues » par ses utilisateurs, la cocaïne a longtemps été considérée comme la drogue réservée aux milieux socioprofessionnels les plus favorisés : artistes, intellectuels, monde du spectacle ou de la mode …

La tendance actuelle va dans le sens d’une espèce de « démocratisation » de l’usage de la cocaïne qui devient presque un produit de rue attirant un nombre croissant de poly toxicomanes et d’usages occasionnels.

Les drogues stimulantes continuent de se diffuser. Deuxième substance illicite la plus consommée en France, la cocaïne est bien moins répandue que le cannabis. L’usage au cours de l’année a été multiplié par 8 entre 2000 (0.3 %) et 2017 (1.6 %) témoignant d’une disponibilité accrue en France comme en Europe (EMCDDA, 2018a). Selon l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), la France occupe les premiers rangs du tableau européen, derrière le Royaume-Uni et l’Espagne qui comptent près de 10 % d’expérimentateurs et 2% d’usagers dans l’année parmi les 15-64 ans. La cocaïne consommée en France provient essentiellement de Colombie. |